久方ぶりに友人のT某からLINEメッセージが来た。そこそこ長文。中曽根元首相の合同葬に関する時事ネタから。

渡辺恒雄(ナベツネ)が追悼辞で、故人と「信奉する哲学の中心概念が一致」していた、それはカント哲学だった、と述べたらしい。

若い頃だったら、「何を世俗が理念を語る」と思ったろうが、今は少し違うとT某。勿論、T某はもともとノンセクトだから(笑)政治的スタンスが変わったとかの話ではありえない。

思うに、政治には理念が必要ではあるが、政治が評価されるのは結果だ。第三次中曽根内閣はペレストロイカの始まりに重なる。ロンヤスゴルビー時代が結果として歴史の必然だったとは言える。ケン・ローチが揶揄したように、瀬島龍三を顧問に抱える保守最右翼タカ派内閣であった。

そこで、なんでカント哲学なの?ということだが、まず、当たり前だが右が世俗で左が理念なんて言ってるわけじゃない。

わが上なる星の輝く空と、わが内なる道徳律

カント『実践理性批判』 ここが両氏の中心概念であるらしいが、この「内なる」だ。オッカムからバークリ、ヒューム路線とスピノザ、ライプニッツ等大陸系のラインナップどちらも継承しながらキッチリ纏め上げたうえでの「内なる」だ。

星も空もその質料(ヒュレー)自体を我々は知り得ない。原子も量子も物自体(Ding an sich)ではないことはアインシュタインとシュレーディンガーが一番良く知っていた。

すでに常に感性の形式というフィルターを通してしか捉えることができない感性界から叡知界を救うことが、三批判書の目的だった。

だからこそ我々は叡知界を飛翔し道徳律を手に握りしめることができるのだ。世界について我々は何を言い得るのか。どこまで語っていいのか。ウイトゲンシュタインのように逆の言い方をすれば、どこで「口をつぐむ」べきなのか。忘れてならないのは、その上での「内なる」叡知界なのだということ。

だとすれば、道徳律はあくまで「内側」で自己を律するに留まる限りにおいて絶対 なのだ。

読売新聞主筆は「内なる」をどう読んだのか。共同現存在の領域は他者の意見に耳を傾けることなしには構成できない。元首相の結果としての政治に敬意を表した上で、そこにカント 哲学を捩じ込むのはいかがなものだろうか。

現実政治(世俗)を動かす駆動力として政治理念は必要だ。でも、それは「内なる道徳律」とは縁もゆかりもない。

T某のLINEの本筋に戻るが、(企業人として)長年俗世を生きてきて、理念と実践は主観客観のような対立概念ではないと思うようになったという。「この場合の理念とは、生へのイメージ、くらいの感じで言ってる」と断りをつけた上で、「人はおよそ理念の中で生きているのでは…」と。

人はそれぞれ自らの内面にあるストーリーを生きている。それ以外の方法で生きられない。だから、時に或は屡々いざこざも起こる。それを道徳律で捩じ伏せることはできないし、してはいけない。それは日々人が実感していることだ。

人間の視覚の例でいえば、目に見えるものは見られるものだけであって、見るものである目自体は見えないのだ。俗世を見ている目は見えない、自身は見られるものでなく、それを生きているものだ。

そこにあるのは窓の外の景色、部屋の中の様子、ソファに横たわる私の脚、胸、鼻、そしてせいぜい(彫りの深い西洋人であれば)前頭骨。ここにある私はそこにない。

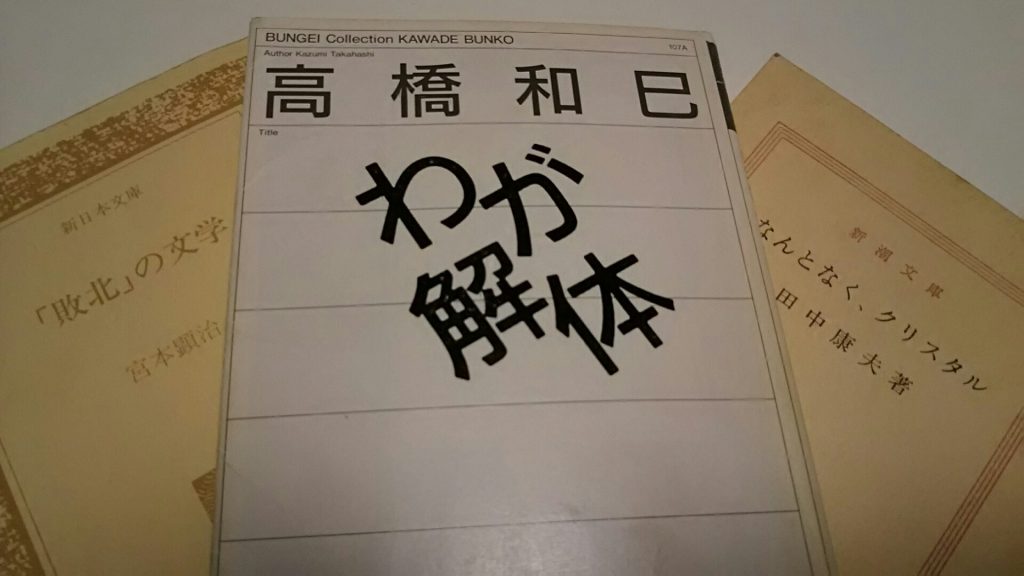

マッハの自画像