「考えること」そして“意見”を述べ根気強く説明することに嫌気がさし、物理的威圧や精神的暴力で“解決”しようとする人は、いつの時代にも一定のポピュレーション存在した。民主主義が定着して以来も。2020年現在、おそらく地球上における「考えること」の絶対数は歴史上かつてなく肥大している。この二つの事実は決して矛盾しない。

よく言われることではあるが、科学技術そのものは善でも悪でもない。ダイナマイト(或はE=mc^2)に対する非難が当たらないと同様、それ自体が称賛に値するわけではない。今日肥大した「考えること」の大半が精緻な“研究”プロジェクトであり、それは本来価値的にはニュートラルなはずなのだが、“人の役に立つ”真善美なるイノベーションというプロパガンダが様々なメディアを通じて、すんなりと人々の意識に入り込んでいる。

知的活動の専門化と分業が圧倒的になると、「考えること」を職業とするわけではない人々は、専門家や評論家は正義ではない、と(結局一回転したことになるが)正論を言う。技術的知識階級から疎外された階級を何と名付けようと、彼らのヒーローはアンチヒーローの面影を持っている。あえて下品な表現を厭わず言うと、アンチヒーローは「馬鹿なのに」支持されるのではなく、「馬鹿だから」こそ支持されるのだ。

彼らが憎悪するものはビュロクラシーでもあろうが、それも一つには故なしとはしないのだが、社会主義者のレッテルとごちゃ混ぜにされては、どちらにしても焦点が鈍る。

イノベーション・プロパガンダがアンチヒーローを生んだ一面を理解しておく必要がある。価値中立の科学、かつてない大量の知識労働の産物としての技術をどう利用してどこへ向かわせるか。本当のヒーローの仕事はそこから始まるはずだ。ヒーローを選ぶのに“専門”分業して考える必要はない、いわんや威圧・暴力をや。

一人一人が根気強く「考える」、意見を述べとことん「説明」する。

そんなことが、民主主義だからこそ難しい。自由は制限されない。ただし、誠実に「民主主義」を“考える”限りにおいてだろう。

Variety of Thinking

人間を現実への情熱に導かないあらゆる表象の建築は便覧(マニュエル)に過ぎない。…人は便覧によって動きはしない、事件によって動かされるのだ。強力な観念学は事件である。強力な芸術もまた事件である。

小林秀雄「様々なる意匠」、『Xへの手紙・私小説論』新潮文庫

ディルタイやガダマー同様小林は説明と理解は全く別物だと言っているのだ。

詩人が詩の最後の行を書き了った時、戦の記念碑が一つ出来るのみである。記念碑は竟に記念碑に過ぎない、かかる死物が永遠に生きるとするなら、それは生きた人が世々を通じてそれに交渉するからに過ぎない。

小林,ibid.

小林のいう「交渉」とは理解の過程を指すに違いない。ここにはヘルメノイティックの問題系が横たわっている。

ここで、少し話は躍ぶかもしれないが、ずっと気になっていた一つのイメージがある。(紙とインクと宇宙空間の物理学は一旦忘れて)数億光年離れた暗黒の宇宙にポツリと浮かぶ一冊の書物を思い描いてほしい。(例えばマラルメの詩集とか。)そのとき、「生きた人」がいなかったとしても(この仮定はすでに宗教的にも意味をなさないとは思うが)、「生きた神」がそれに代わりうるか。

彼らはまさに私によって、前もって殺されているのだ。あなたは単なる機会(道具)となれ。アルジュナ。

『バガヴァッド・ギーター』上村勝彦訳、岩波文庫1992、11.33-34

ドローナ、ビーシュマ、ジャヤッドラタ、カルナ、及びその他の勇士たちは、私により殺されているのだが、あなたは彼らを殺せ。

「偉大なるアートマン」(マハートマ)の愛読書である。言うまでもないが、殺人教唆を読み取るべきではない。

殺すことを見ることに置き換えてみよう。

見られるものを見ている者は神の道具(nimitta)として見ているのだ。見られるものはバガヴァットによって前もって見られている。

長年抱いてきた疑問は、神は「前もって」見ているのだとしたら、アルジュナという道具(機会)がなかったとしても見ていたということになるのだろうか、ということだ。

もし「来るべき書物」(ブランショ)が銀河の彼方に浮遊しているとして、それは一体誰が読むのか、むしろ読むのは「誰」なのか?

シャーリプトラが授かった教えどおり「眼耳鼻舌身意もない」(般若心経)のだとしたら、神の目如来の眼で見るより他ないであろう。となると、人が宇宙の涯で原子に砕けようが、地球上の或る国或る町か村で俗塵にまみれ生業に追われていようが、事情はさして変わらないはずなのだ。

「殺せ」「見ろ」とクリシュナが言うとき、耳も鼻もない眼も腕もない私の腕が殺し、私の眼がすでに見ている。

文学を、ただ研究者として解釈し、史的に系統づけるだけでなく、創作者として、精神の高揚した一時期を過去にもっている以上、自己省察はこれまでも、むしろ苛酷にしてきたつもりではいた。その省察を直接的に作品に定着する私小説家ならずとも、文学はまず自己の省察に発する。批判的リアリズムなる形態で、社会の不正や機構の暴力を摘発することを任務の一部とする文学にあっても、それは文学であるかぎりは、まず自らの肉を斬っているはずのものである。

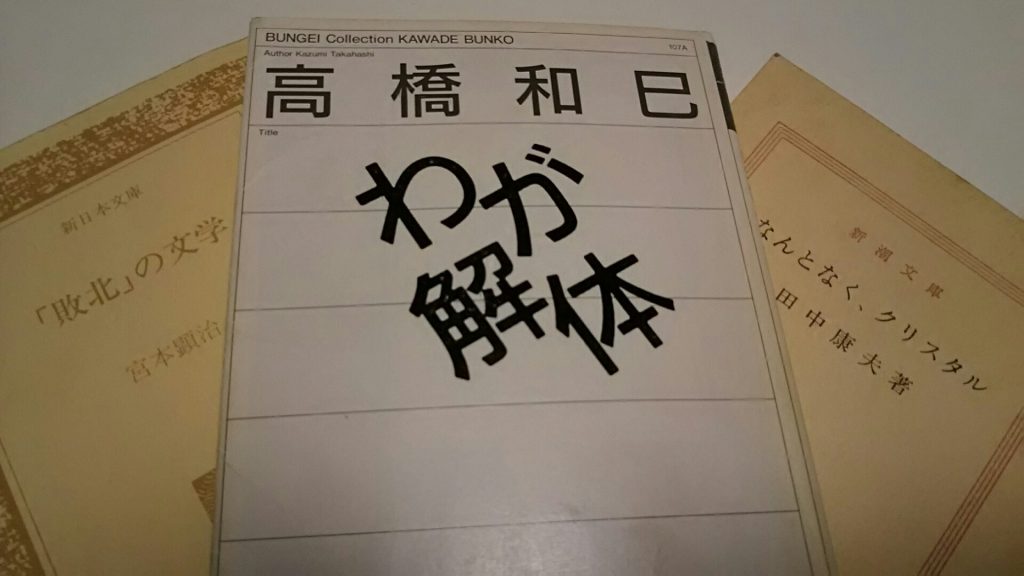

高橋和巳『わが解体』河出文庫

その肉体は昭和46年、39歳にして「解体」した。前年“階級闘争”の最後の泡沫も潰えた日本社会では、経済成長とともに大量生産された“中流下層”の家庭で育った子供たちに、その後80年安保がやってくるはずもなかった。『なんとなくクリスタル』な自己ストーリーが若者たちの脳中を横行したのだ。脚注を高度資本主義社会へのシニシズムとして受けとる読者は多くはなかった。(と言うより、現代若者風俗のカリカチュアとしては作者自身余りに自己投影強すぎではないの。)そこにはもう「敗北」の文学すら存せず、「文学」の敗北があるのみではなかったろうか。

こんだけやりましたよ。

〽いろいろ手を変え品を変え

西洋仕込みの恋愛人間

ポケットの中にはいつも領収書

「僕はこんだけやりましたよ」

友部正人「君が欲しい」、『にんじん』URC

「こんだけやりましたよ」

象徴を消費して自得する小ブルジョワ恋愛依存症への皮肉たっぷり。

だったら、いっそ「クレヨンで描いたズボンを穿いて吉祥寺の街で気取ってやろうか」。

現代を支配するものはマルクス唯物史観に於ける「物」ではない、彼が明瞭に指定した商品という物である。

小林秀雄「様々なる意匠」、新潮文庫版

小林の時代から九〇年経つと、その質感や機能性すら必要でなくなり、ポケットの中にはただ領収書が残るだけになる。

此んな時代の中ではあれ、吾屹立せんと欲すれども、「芥川氏の住んだ『孤独地獄』」(宮本顕治)に堪えうるメンタルの強靭はなからん。じゃ、どうする?

このマルクス主義が一意匠として人間の脳中を横行する時、それは立派な商品である。

小林秀雄、ibid.

いや、プロレタリアの意識はイデオロギーではないんだ、と反論しよう。『歴史と階級意識』を読み込もう。正しい階級の意識は正しい、という同語反復以上のものがあるはずだ。さあ、自らの内にある萎びた抒情にツルハシを打ちおろせ!

人物Wが狂気の科学者に拉致され、明日ひどい拷問にかけられると告げられた。

人物Wを仮に若林さんとしよう。

科学者はこう付け加える。

「拷問を受ける直前に、お前の記憶はすべて削除される」

若林さんの身体を「W」で表し、若林さんの記憶を「(W)」で表すと、

W(W)→W( )

恐怖は消えない。記憶がなくても〈私〉が拷問をうけることに変わりはないから。

さらに科学者は言う。

「お前は、かわりに別の記憶を注入されるのだ」

W(X)

自分が春日だと信じこんでいる〈私〉が拷問に苦しんでいることを想像することは恐ろしい。

科学者はまたこう言う。

「お前に注入される記憶はくっきー!さん=Kのものだ」

W(W)→W(K)

自分がくっきー!だと信じこんでいる私が拷問にかけられる!恐ろしい!

科学者「同時にK氏の記憶を消去する」

若林さんは思った。自分が誰だか分からなくなったくっきー!がネタ番組であたふたしようが、俺には関係ない。

W(K) | K( )

科学者「記憶を失ったK氏にお前Wの記憶を注入する」

いや、くっきー!の記憶がどうなろうと関係ない。たとえ俺の記憶だとしても。

W(K) | K(W)

科学者「そして最後にお前の身体とK氏の身体が入れ替わることになるだろう!」

K(K) | W(W)

地獄の鞭打ちや電気ショックを受けるのはK(K)です。

若林さんは何が何だか分からないが、ひどい恐怖の中で震えが止まりませんでした。

「私」とは私の身体でしょうか?

「私」とは私の記憶でしょうか?

「私」とは私の身体でも私の記憶でもない何かでしょうか?

おっしま~い(^^;

参考文献(ネタ本):

永井均『〈子ども〉のための哲学』講談社現代新書

T某よりLINEあり

久方ぶりに友人のT某からLINEメッセージが来た。そこそこ長文。中曽根元首相の合同葬に関する時事ネタから。

渡辺恒雄(ナベツネ)が追悼辞で、故人と「信奉する哲学の中心概念が一致」していた、それはカント哲学だった、と述べたらしい。

若い頃だったら、「何を世俗が理念を語る」と思ったろうが、今は少し違うとT某。勿論、T某はもともとノンセクトだから(笑)政治的スタンスが変わったとかの話ではありえない。

思うに、政治には理念が必要ではあるが、政治が評価されるのは結果だ。第三次中曽根内閣はペレストロイカの始まりに重なる。ロンヤスゴルビー時代が結果として歴史の必然だったとは言える。ケン・ローチが揶揄したように、瀬島龍三を顧問に抱える保守最右翼タカ派内閣であった。

そこで、なんでカント哲学なの?ということだが、まず、当たり前だが右が世俗で左が理念なんて言ってるわけじゃない。

わが上なる星の輝く空と、わが内なる道徳律

カント『実践理性批判』

ここが両氏の中心概念であるらしいが、この「内なる」だ。オッカムからバークリ、ヒューム路線とスピノザ、ライプニッツ等大陸系のラインナップどちらも継承しながらキッチリ纏め上げたうえでの「内なる」だ。

星も空もその質料(ヒュレー)自体を我々は知り得ない。原子も量子も物自体(Ding an sich)ではないことはアインシュタインとシュレーディンガーが一番良く知っていた。

すでに常に感性の形式というフィルターを通してしか捉えることができない感性界から叡知界を救うことが、三批判書の目的だった。

だからこそ我々は叡知界を飛翔し道徳律を手に握りしめることができるのだ。世界について我々は何を言い得るのか。どこまで語っていいのか。ウイトゲンシュタインのように逆の言い方をすれば、どこで「口をつぐむ」べきなのか。忘れてならないのは、その上での「内なる」叡知界なのだということ。

だとすれば、道徳律はあくまで「内側」で自己を律するに留まる限りにおいて絶対なのだ。

読売新聞主筆は「内なる」をどう読んだのか。共同現存在の領域は他者の意見に耳を傾けることなしには構成できない。元首相の結果としての政治に敬意を表した上で、そこにカント哲学を捩じ込むのはいかがなものだろうか。

現実政治(世俗)を動かす駆動力として政治理念は必要だ。でも、それは「内なる道徳律」とは縁もゆかりもない。

T某のLINEの本筋に戻るが、(企業人として)長年俗世を生きてきて、理念と実践は主観客観のような対立概念ではないと思うようになったという。「この場合の理念とは、生へのイメージ、くらいの感じで言ってる」と断りをつけた上で、「人はおよそ理念の中で生きているのでは…」と。

人はそれぞれ自らの内面にあるストーリーを生きている。それ以外の方法で生きられない。だから、時に或は屡々いざこざも起こる。それを道徳律で捩じ伏せることはできないし、してはいけない。それは日々人が実感していることだ。

人間の視覚の例でいえば、目に見えるものは見られるものだけであって、見るものである目自体は見えないのだ。俗世を見ている目は見えない、自身は見られるものでなく、それを生きているものだ。

そこにあるのは窓の外の景色、部屋の中の様子、ソファに横たわる私の脚、胸、鼻、そしてせいぜい(彫りの深い西洋人であれば)前頭骨。ここにある私はそこにない。

ギャンブラーに幸あれ!

ギャンブルは、労働を小莫迦にしてアブク銭ばかりをあてにするようになるという政治的発言はばかばかしい発言である。小莫迦にされる労働しか与えられないのが今日の時点における歴史的必然だとしたら、低所得労働者に「一点豪華」の変革の思想、革命のエネルギーを与えるのは賭博の世界なのである。

寺山修司「賭けのエネルギー」、『書を捨てよ、町へ出よう』角川文庫

勝負事と賭け事の違いはこうだ。

「勝負」に勝つためには相手が負けるのが前提である。太平洋戦争もアメリカが勝手に勝ったわけではない。日本が負けた(無条件降伏)と同時に勝ったのだ。勝者の心は優位感で満たされるのであって、「自分との戦い」だけで終わる勝負は語義矛盾である。

「賭け事」は、つまるところ戯れなのだ。そこには決して負けない勝者がいる。たとえば宝くじでは胴元が五割以上寺銭をとっているように。確率でいえば、だから賭けた時点ですでに半分負けている。残りの半分が神々の戯れ(リーラ)である。運である。

実は、私は「誰にも負けてほしくない」主義者であって、そのために(私自身も含めて)誰にも勝ってもらいたくないのである。

人生(いわば是れ神々の戯れ)の中に「勝ち」も「負け」もないのだ。いや、そうあってほしい。

ギャンブラーに幸あれ!

映像はコロナ流行前(1月25日)のものです。

Meine Geschichte und deine Geschichte.

In high tide or low tide…

I’ll be by your side.

心理学者たちが遠くしてしまったそれは、 ここから一番近くにあるはずの空の 青。 知っている、汚れた作業着の匂いと 100㌧裁断機が打ち抜く二万八千八百秒の白い 一日。 聴こえないはずの 足音の外側にへばり付いた 空想。 雨に濡れる紫陽花。 終わりが終わり、永遠の横に座る。 雨に濡れよう―― と、思う。 自分に一番近い場所で、誰も知らない出来事が始まって終わる。

What’s been laid in the distance by psycologists is the blue of the sky.

I know,it’s the smell of a dirty smock frock and one whity workday of twenty eight thousand eigh hundred minutes which a 100ton press-cut machine cuts out.

(…)